世界と日本で長年磨かれてきた

安心安全に暮らし続けるための技術 耐震性、耐久性、経済性に優れた画期的な補強土壁工法

テールアルメ工法は全世界で10 万件以上のプロジェクトで採用されています

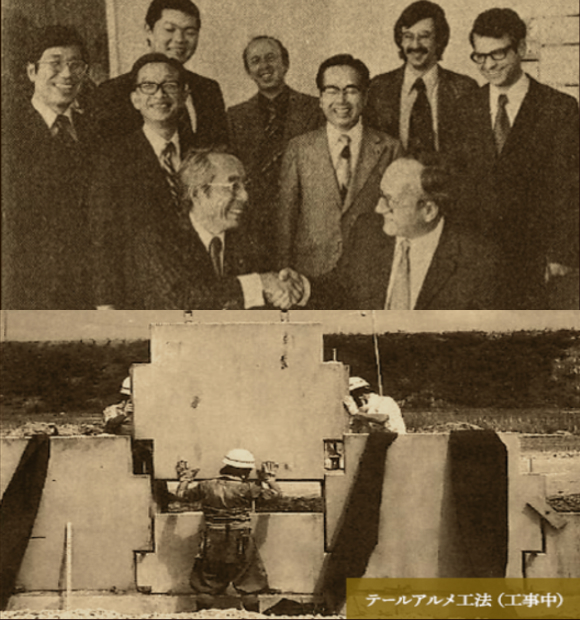

「テールアルメ工法」は、1963年にフランスで開発された技術で、鋼材を用いて土を補強し、垂直の盛土を構築する工法です。開発から約60年の間に、全世界で累計7,500万㎡以上が施工され、多岐にわたる場所や用途で豊富な実績を積み重ねています。

グローバル実績

60 年で 10 万件 以上、

7,500 万 ㎡以上の施工

日本国内実績

50 年で 4.5 万件 以上、

1,300 万 ㎡以上の施工

【海外実績】斜面補強 ティンダリア ウェストベンガル (インド)

インドで斜面補強対策として施工されたテールアルメ工法。総壁高は130mにも及ぶ。

【海外実績】バレンチェ・ダンダ埋立地 カトマンズ (ネパール)

デザインテールアルメ (鉄道)

高壁高多段テールアルメ (処分場)

住宅地で採用されたテールアルメ

曲線施工のテールアルメ

デザインテールアルメ (終末処理施設)

アイコンをクリックしてみてください。

実績が表示されます。

テールアルメ

-

住宅造成

-

民間造成工事

-

中学校グラウンド擁壁

-

大御堂本堂改築

-

河川護岸

-

スーパー堤防

-

調整池1

-

調整池2

-

終末処理場用地造成工事

-

沿岸部1

-

沿岸部2

-

沿岸部3

-

バイパス階段設置

-

橋梁アプローチ

-

道路改良

-

道路立体交差

-

山間部道路新設

-

砂防堰堤管理道路

-

両面テールアルメ

-

山間部道路改良

日本の地形や現場のニーズに合わせて進化し続けてきたテールアルメ

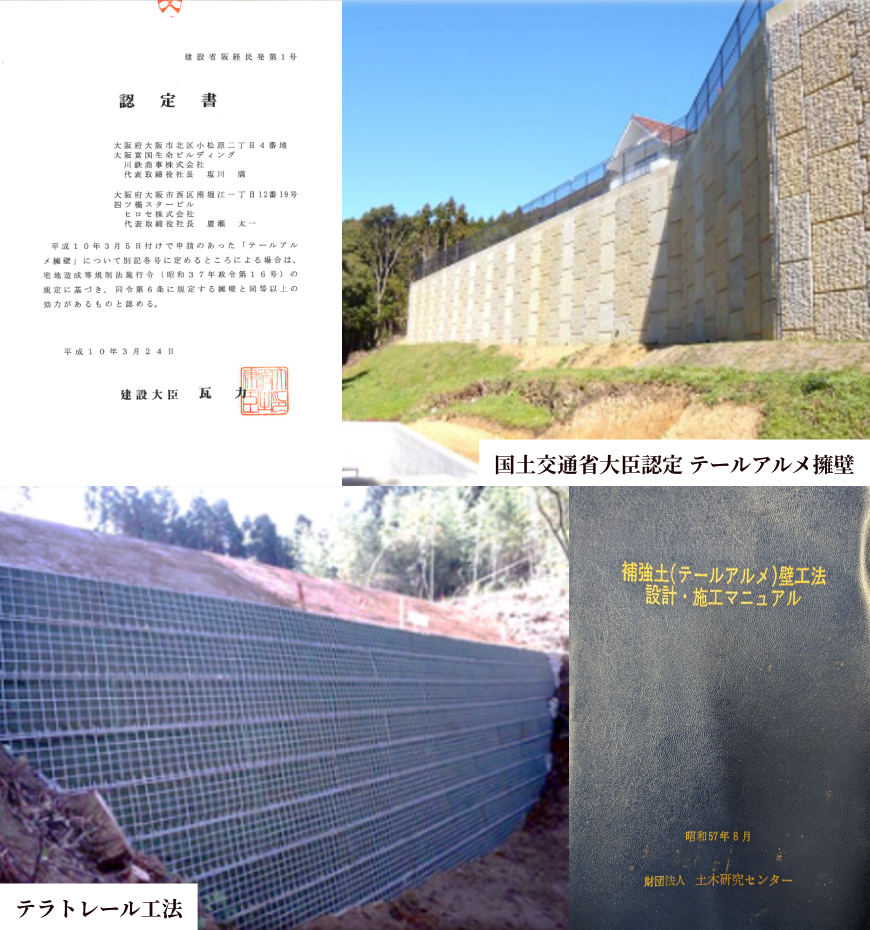

テールアルメ工法は、安全性・経済性・景観性を備えた工法として、時代に合わせた進化を続けてきました。景観性の高い「緑化テールアルメ工法」、宅地造成工事規制区域内への適用が認められた「テールアルメ擁壁」など、日本の地形や現場のニーズに合わせて、さまざまな工法の選択肢を提案することが可能になっています。

-

国土交通大臣認定擁壁

「テールアルメ擁壁」平成10 年「テールアルメ擁壁」は、補強土壁工法で唯一、宅地造成等規制法施工令第15 条の規定に基づき同令第6 条に規定する擁壁と同等以上の効力があるものと認定され、宅地造成工事規制区域内への適用が可能になりました。

-

-

緑化仕様のテールアルメ工法

テールアルメ工法の構造原理を適用しており、日本各地で採用されています。壁面緑化や天然石積み仕上げが可能で自然と調和することができ、景観性にも優れています。

-

塩害仕様のテールアルメ

海辺などの塩害の影響が懸念される地域に建設されるテールアルメには、必要な耐久性が損なわれないよう計画する必要があります。テールアルメの主要部材である壁面材や補強材に対策を行うことで、塩害地域での使用が可能になりました。

-

景観性に配慮したデザインテールアルメ

周辺の環境等と調和できるように、コンクリートスキンの表面にはデザイン、カラーリングを施すことができます。

-

仮設仕様のテールアルメ

壁面をコンクリートからメッシュパネルに変更することで、コストを抑えることができ、仮設用途としての活用が可能になります。

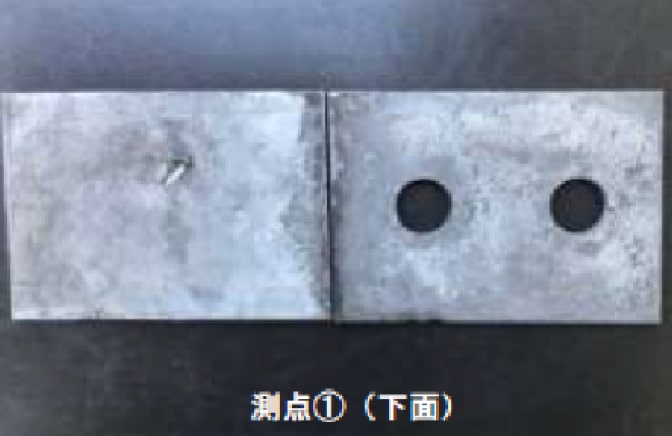

日本最古のテールアルメ 100 年以上の耐久性を確認

山梨県上野原市、中央自動車道で50 年前に構築されたテールアルメ工法です。施工後、50 年間が経過したにも関わらず、設計値以上の安定性が確認されています。また、補強材の設計では腐食の速度を年に0.01mm に設定していますが、50 年経過したにも関わらず、設計で想定した60%の腐食しか確認されず、100 年以上の耐久性が確認されました。

補強土擁壁は貴重な社会資本であり永久構造物です。初期の安定性はもちろん、長期にわたる維持・補修が必要不可欠です。

1972年施工(50年経過)山梨県上野原市 中央自動車道

テールアルメ工法の国内初施工の完成から50年。左は、2021年に実施した追跡調査の様子です。

維持管理・補修性に優れたテールアルメ工法

テールアルメ工法は、『補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル』((一財)土木研究センター発行)で、壁面材の部分補修方法が公的に認証された唯一の補強土壁工法です。

また、2024年には維持管理ニーズに応える形で開発されたモニタリングパネル「KDパネル」に関する技術資料が、同マニュアルの追補版として発刊されました。

テールアルメ工法は、安心で安全な強靭なインフラを支えるため、維持管理や補修のしやすさを重視して開発・改良を重ねています。

-

引き抜き試験により安定性を確認 -

補強材の腐食進行状況を確認 -

点検調査・補修

橋台背面アプローチ部でのテールアルメ の適用課題に対する取組み

国土技術政策総合研究所(国総研)は、道路橋の橋台背面アプローチ部における設計・施工上の課題を解決するため、(国研)土木研究所、 (一財)土木研究センターと共同研究を実施しました。この研究では、橋台とアプローチ部の動的相互作用を明らかにし、補強土壁の性能検証項目や標準的な試験方法の整理・検証を行いました。その結果、橋台背面アプローチ部の設計・施工における信頼性と安全性の向上が期待されます。

国総研資料 第1300号「橋台背面アプローチ部等の設計に関する共同研究(補強土壁の検証編)」

大規模地震において高い耐震性を証明

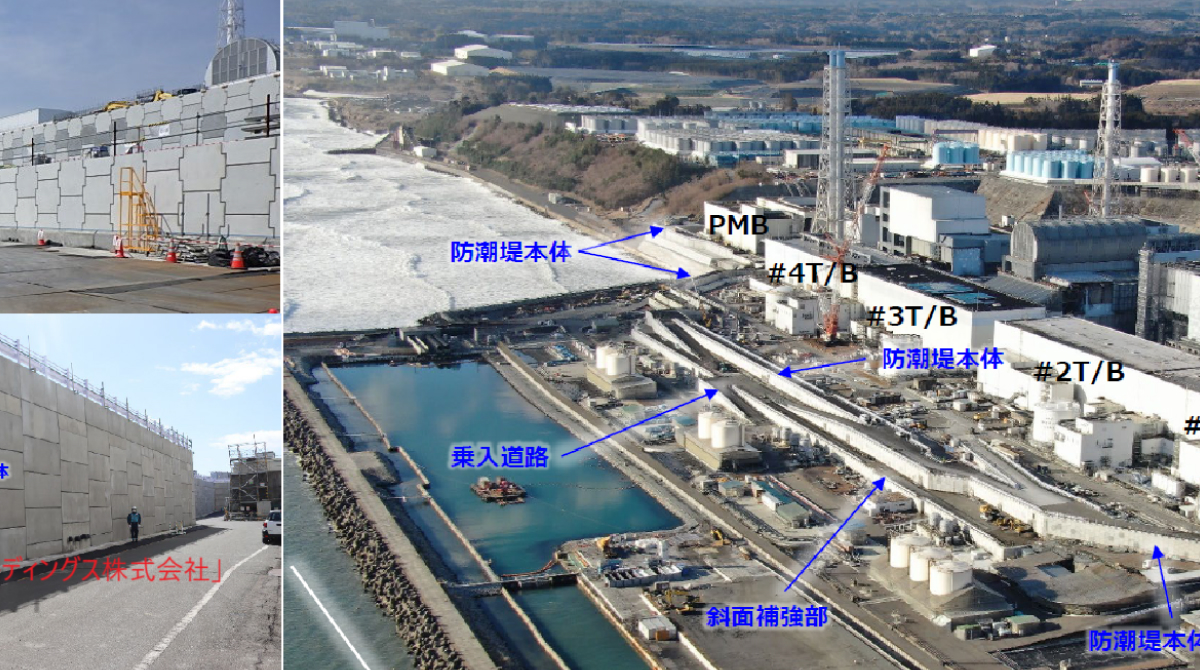

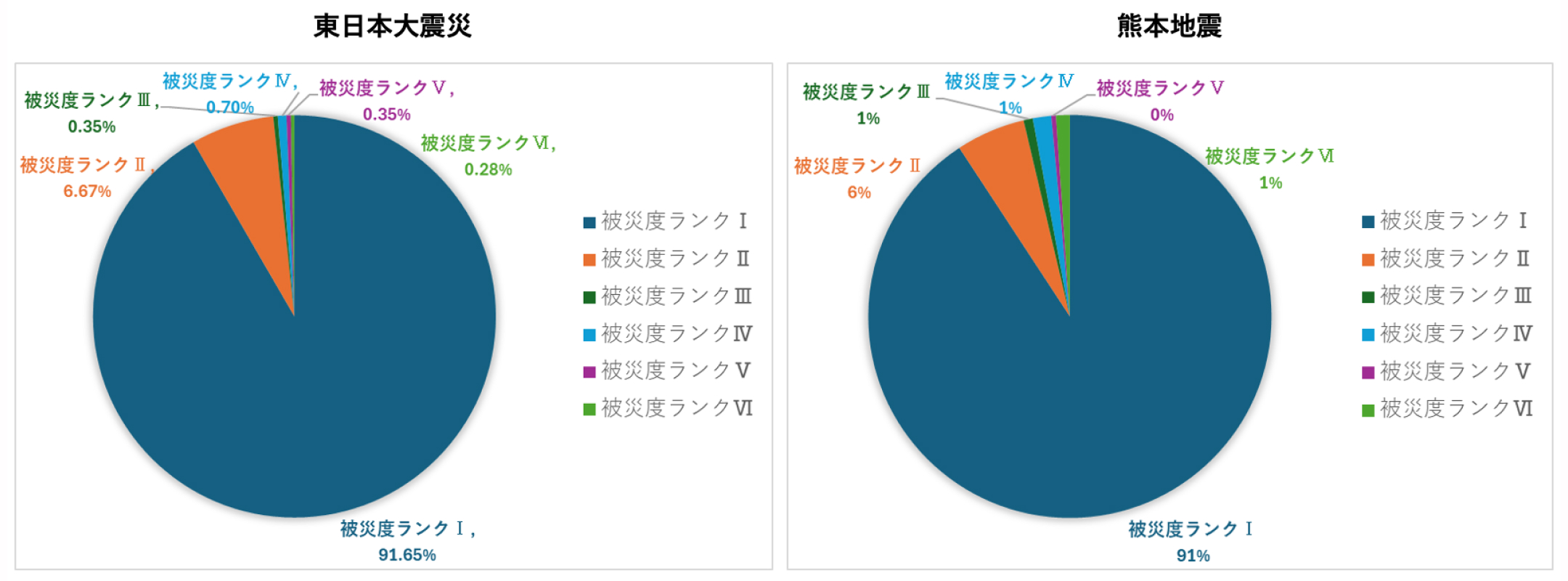

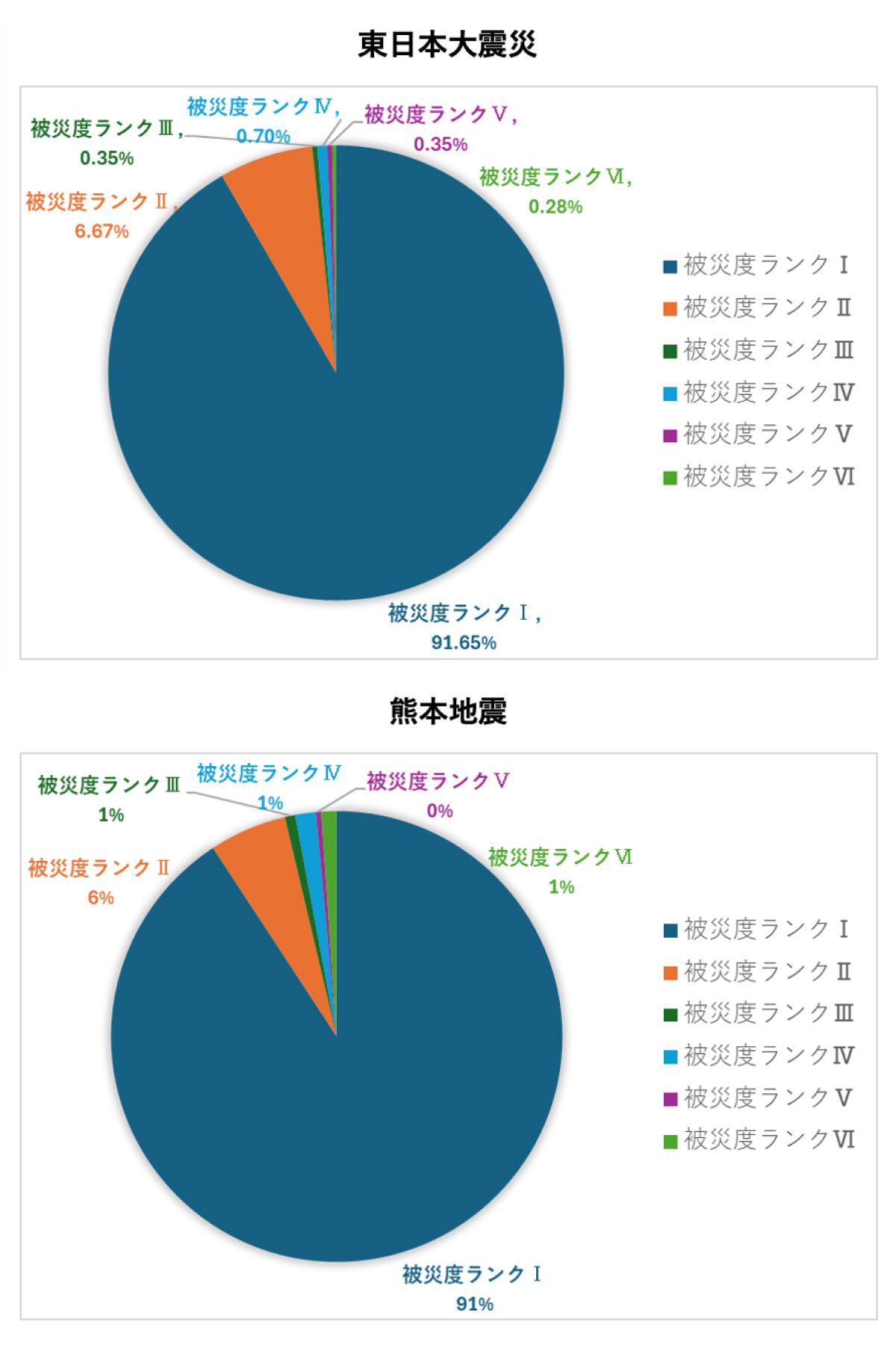

地震や豪雨などが多い日本で、「災害に強い」技術のニーズは、多くの場所で高まっています。当社は、特に震度6弱以上の地震が発生した場合、自主的に現場調査を行い、構造物の健全性を調査しています。これまでに、東日本大震災、熊本地震、能登半島沖地震等の強震度地震が発生した地域で調査を行いましたが、すべての地震において、被害の度合いが小さく経過観測を継続するランクⅠ~Ⅲの合計が98%以上となっており、テールアルメの耐震性の高さが証明されています。

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、東日本各地に甚大な被害をもたらしました。この地震の影響を受けた1,476箇所のテールアルメ壁を調査したところ、わずかな例外を除き、ほとんどの壁で安定性を損なう変状は確認されませんでした。これにより、テールアルメ工法の高い耐震性が改めて実証されました。

その信頼性の高さから、福島第一原発の防潮堤や三陸道路の復旧、女川地区の街づくりや学校の高台移転工事など、復旧・復興工事の多くで採用されました。

国内直壁補強土市場シェアNo.1!多種多様な実績を誇っています

全世界のテールアルメ工法の20%の実績は日本国内で施工されています。地震や急峻な山地や谷地、崖地が多い日本国土においては、テールアルメ工法の耐震性や経済性、施工性が認められ、国内導入以来50 年間で、約4.5 万件、壁面積1,300 万㎡(2023 年時点)を超える実績を誇り、日本全国で、安全・安心な社会インフラの整備に貢献しています。1974 年にテールアルメ工法が正式導入されて以来、当社はこの工法の第一人者として、その普及や技術の発展に寄与してきました。

お問い合わせ

工法についてはもちろん、

その他さまざまな質問やご相談を承ります。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

| お電話での お問い合わせ |

03-5634-4508 |

|---|

Contact

×

+

工法に関してお気軽にご相談ください

社会インフラ設計における補強土・大型ブロック・軽量盛土・アーチカルバートなどの工法に関して、豊富な実績をもとに、皆様の案件にあったベストな工法をご案内させていただきます。