軽量盛土工法とは?|特徴・種類や適用できるケースを解説

軽量盛土工法とは?|特徴・種類や適用できるケースを解説

軟弱地盤での盛土工事でコストや工期にお悩みではありませんか?あるいは、狭い場所や周辺環境への配慮が必要な現場で、最適な工法を探していませんか?

そのような課題を解決する有効な選択肢が『軽量盛土工法』です。

本記事では、軽量盛土工法の基本から、一般的な盛土や地盤改良との違い、具体的な工法の種類、そしてどのような現場で有効なのかを解説します。

軽量盛土工法とは?一般的な盛土との違い

軽量盛土工法とは、土よりも軽い材料を主体とする盛土工法の総称です。この材料は一般的な土と比べて、3/4~1/100程度の重さしかなく、地盤にかかる荷重を軽減することが可能です。

また、軽量という特性以外に、内部摩擦角が高く側方への流動が抑えられる材料や転圧が不要で施工性が向上する材料など、様々な特性を有しており、現場の課題に応じて工法を選定することで柔軟に対応が可能です。

軽量盛土工法が日本で必要とされる背景

軽量盛土工法の普及には、日本の地理的特性が大きく影響しています。日本列島は、四方が海に囲まれ、川の数が多く、プレートの境目に位置する島国であり、土砂崩れや河川浸食、火山活動などが多く発生します。この活動により浸食された土や火山灰などが堆積していき、地層が形成されていきます。このうち年代が新しい地層は粘性土や緩い砂層などの軟弱地盤が多く、構造物を支えられるほどの十分な強さを持ち合わせておりません。

そのため、このような軟弱地盤に対し構造物が安定するよう、荷重を軽減する工法として、「軽量盛土工法」が採用されています。

軽量盛土工法と地盤改良工法の違い

同じく軟弱地盤への対策として「地盤改良工法」も広く採用されていますが、両者はアプローチが異なります。地盤改良工法は「弱い地盤を強くする」ことを目的とし、セメント系固化材などを用いて地盤そのものを補強します。

一方、軽量盛土工法は「与える影響を小さくする」という発想で、軽量な材料を用いて地盤の沈下やすべりを防ぎます。

この二つの工法は、現場の地質や必要なヤードの状況に応じて最適な工法を選定します。例えば、軟弱地盤が液状化する場合、「弱い地盤を強くする」ことが求められるため、地盤改良工法が採用されます。一方、軟弱な粘性土層が深く、地盤改良が不経済となる場合や、改良機械が進入・施工できない狭隘な現場、既設構造物への影響が懸念される場合などは、「与える影響を小さくする」目的の軽量盛土工法が採用されます。

軽量盛土工法の代表的な4つの種類

軽量盛土工法の内、代表的な4工法をご紹介します。

1. EPS(発泡スチロール土木工法)工法

EPS(Expanded Poly-Styrene)工法は、発泡スチロールをブロック状にして積み重ねて盛土を行う工法です。

EPS工法の主な特徴:

- 軽量性: 非常に軽いため、軟弱地盤への適用に最適です。沈下や地盤改良の必要性を大幅に低減します。

- 高い圧縮強度: 圧縮強度が高く、一般的な車両の通行にも耐えられます。

- 施工の容易さ: ブロックを積み重ねるだけなので、特殊な重機が不要で施工が容易です。

2. FCB(気泡混合軽量土)工法

FCB(Foamed Cement-mixed Backfill)工法は、セメントや水、細骨材に「気泡」を混ぜて固化させた軽量な流動化処理土を盛土材として用いる工法です。現場でプラントによって製造し、ポンプ圧送打設します。

FCB工法の主な特徴:

- 強度/重量が変更可能: 材料の配合比率を調整することにより、強度や単位体積重量が任意に変更可能です。

- 流動性: ポンプで圧送できるため、狭い場所や複雑な形状の箇所でも充填が容易です。

- 発生土の有効利用: 現場発生土を材料として検討が可能なため、建設発生土の有効利用が可能です。

3. 廃ガラス発泡軽石工法

廃ガラス発泡軽石工法は、使用済みの廃ガラスを主原料として高温で発泡・焼成し、人工的に軽量な多孔質骨材を製造して盛土材として利用する工法です。環境負荷低減にも貢献します。

廃ガラス発泡軽石の主な特徴:

- 環境配慮型: 廃ガラスを有効活用するため、廃棄物削減に貢献するエコマーク商品です。

- 豊富な品種: 添加材の配合、焼成条件を変えることで比重や特徴の異なる材料となります。

4. 人工軽量骨材工法

人工軽量骨材工法は、粘土や頁岩、スレートなどの天然素材を高温で焼成・発泡させることで製造される多孔質の軽量骨材を盛土材として用いる工法です。

人工軽量骨材の主な特徴:

- 軽量性: 内部に空隙があるため、比重が小さく軽量です。

- 透水性・排水性: 多孔質構造により、透水性・排水性に優れ、地下水位の処理に適しています。

- 安定した品質: 工場で均一に生産されるため、品質が安定しており、信頼性が高いです。

【ケース別】軽量盛土工法の適用が有効な現場

① 狭隘地で施工機械が使えない

都市部や山間部など、施工スペースが限られる現場では、地盤改良に必要な大型機械の搬入や作業スペースの確保が困難です。このようなケースでは、EPSなどの軽量材を人力や小型機械で施工できる軽量盛土工法が非常に有効です。

適用が有効な工法:EPS工法、廃ガラス発泡軽石工法

② 既存構造物への影響を抑えたい

橋梁や擁壁の背面など、既設構造物に隣接して施工を行う場合、地盤改良工事による土圧(側圧)の増加が構造物に悪影響を与える可能性があります。このようなケースでは、既設構造物の裏込め土を一部軽量盛土に置き換えることで、構造物にかかる荷重や土圧を軽減することが可能です。

適用が有効な工法:EPS工法、FCB工法, 廃ガラス発泡軽石工法, 人工軽量骨材工法

③ 夜間施工や騒音を抑えたい

鉄道近傍や交通量の多い道路における夜間施工では、騒音や振動、限られた施工時間が大きな制約となります。特に地盤改良では重機による施工が必要なため、クレームや時間超過のリスクがあります。一方、軽量盛土工法、特にEPS工法は転圧が不要で、人力や小型機械による静音施工が可能です。施工時間も短いため、夜間施工や周辺環境への配慮が求められる現場に非常に適しています。

適用が有効な工法:EPS工法

④ 軟弱地盤での施工コストを抑えたい

地盤改良工法は、支持層が深くなるほど施工コストが増大します。中小規模の構造物に対しては、過剰な改良となり、コストパフォーマンスが悪化することもあります。軽量盛土工法は、構造物にかかる荷重そのものを軽減することで、地盤改良の必要性を低減させることができ、トータルコストを抑える選択肢として有効です。

適用が有効な工法:EPS工法、FCB工法, 廃ガラス発泡軽石工法, 人工軽量骨材工法

軽量盛土工法の選定の注意点

軽量盛土工法は、地盤にかかる荷重を抑えることで沈下や構造物への影響を回避できる、非常に優れた工法です。特に、地盤改良工法が適用できない狭隘地や既設構造物周辺、夜間施工など、多くの制約を抱える現場では、大きな効果を発揮します。

一方で、すべての現場に万能ではないという点も忘れてはなりません。材料単価が高くなる傾向があること、浮力への対策が必要となるケース、施工後の維持管理で独自の配慮が必要な場合もあります。

つまり、軽量盛土工法は「どこでも使える」工法ではなく、「使いどころを見極めれば非常に強力な選択肢」と言えるでしょう。現場の地盤条件や施工条件を的確に把握した上での工法選定が重要です。

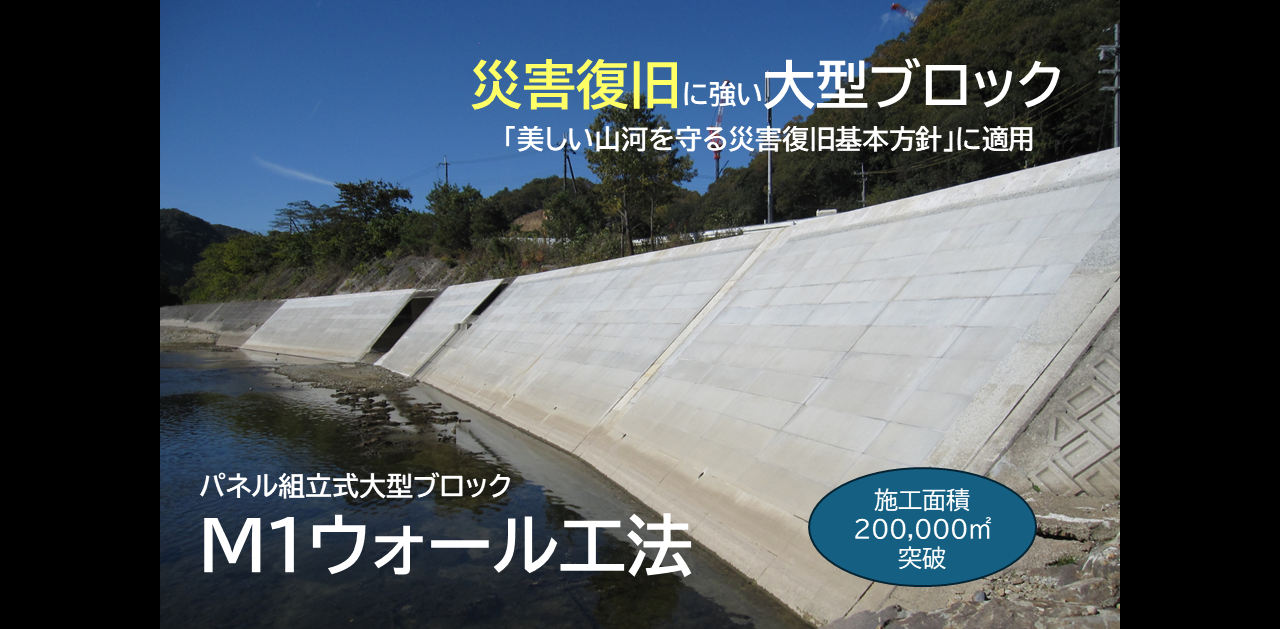

工法選定にお悩みなら、ヒロセ補強土へ

ヒロセ補強土では、本記事でご紹介したEPS工法、FCB工法、廃ガラス発泡軽石工法、人工軽量骨材工法をはじめ、あらゆる軽量盛土工法に対応可能です。

「軽量盛土工法が適用可能かわからない」「どの工法が最適かわからない」といったお悩みやご相談がございましたら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。長年の経験と幅広い知見から、お客様の現場に最適なご提案をいたします。