激甚化する豪雨災害から命と暮らしを守るために

.jpg)

画像出典:元年東日本台風による被害(国土交通省水管理・国土保全局)

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/hakusho/2020/index1.html

近年、世界各地で大雨による洪水や干ばつなどの自然災害が毎年のように起きています。平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う豪雨災害などが記憶に新しいところです。近年頻発する豪雨災害や将来の豪雨災害に備える上で、その背景にある要因を見ていきましょう。

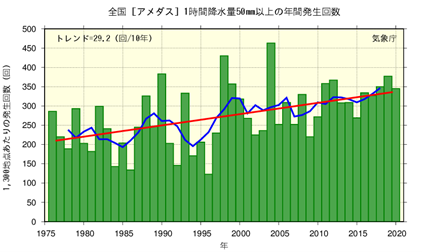

激甚化する短時間豪雨

以下の画像は、1時間の降水量50mm以上の非常に激しい雨や猛烈な雨が1年間に発生した回数を示したグラフです。

2011年~2020年の平均年間発生回数は、1976年~1985年の平均年間発生回数の1.5倍に増加しています。

データからも短時間豪雨・集中豪雨は激甚化・頻発化していることが分かります。

出典:気象庁「全国(アメダス)1時間降水量50mm以上の年間発生回数」

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html

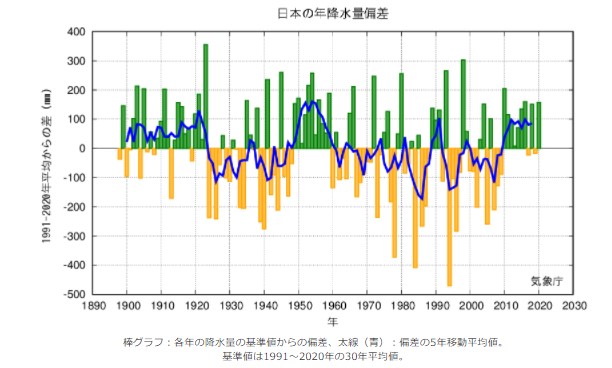

以下のグラフは日本の年間降水量を示したものになります。

2020年の日本の降水量の基準値(1991〜2020年の30年平均値)からの偏差は+157.4mmでした。

日本の年降水量には長期変化傾向は見られませんが、1898年の統計開始から1920年代半ばまでと1950年代に多雨期が見られ、

1970年代から2000年代までは年ごとの変動が比較的大きくなっていました。

30年間の平均と比べこの最近10年間はほぼ連続で、30年平均以上の降水量が続いていることが分かります。

出典:気象庁HP「日本の年降水量偏差の経年変化(1898~2020年)」

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn_r.html

台風の発生状況

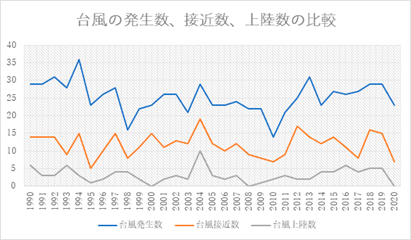

以下のグラフは、1990年から2020年までの台風発生数、接近数、上陸数です。

出典:気象庁「台風の順位」

https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/statistics/ranking/ranking.html

年によって台風の発生数・接近数・上陸数は異なります。次に台風の上陸時の強さランキングをご覧ください。

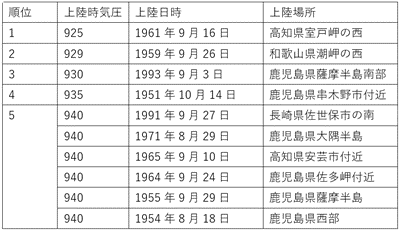

台風の上陸時の強さランキング

出典:気象庁「中心気圧が低い台風 (統計期間:1951年~2020年第23号まで)」

https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/statistics/ranking/air_pressure.html

台風の上陸時の気圧ランキングの上位はすべて1900年代であり、今より昔の方が強い台風が多かったことがわかります。

「台風が増えた、台風の被害が多くなった」と感じるのは、台風が激甚化・頻発化したのではなく、ネット普及によって台風の情報や台風の被害がリアルタイムで入手できるようになったことが影響していると考えられます。

激甚化が進んでいるのは短時間豪雨

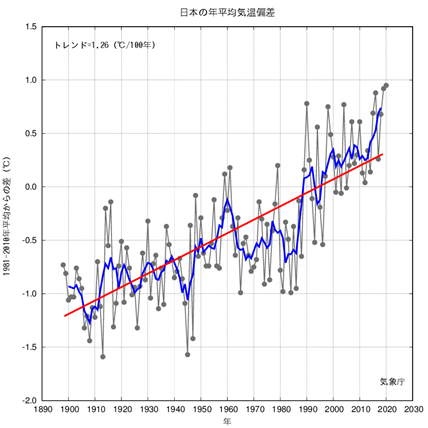

データをみると、激甚化の要因は梅雨の大雨や夏のゲリラ豪雨など、主に「短時間豪雨」によるものであることが分かります。短時間豪雨が増えているのは、日本の年平均気温が上がっていることに関係しています。以下の画像は、1898年から2020年にかけての日本の年平均気温偏差です。

出典:気象庁「日本の年平均気温偏差の経年変化(1898〜2020年)」

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html

特に1990年代以降は気温の上がり方が顕著であり、100年間で気温は約1.26℃上昇しています。気温が上昇すればするほど、雨のもとになる水蒸気を大気がより多く含めるので、雨量も多くなります。今後も気温が上がっていくのであれば、豪雨災害はさらに激甚化することが予想されます。

豪雨災害に備えて私たちが取り組むべきこと

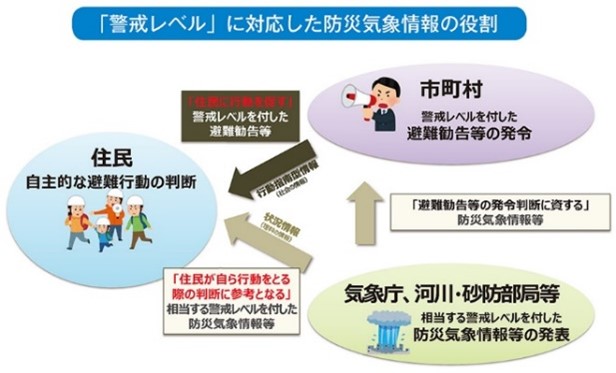

平成31年(2019年)3月に「避難勧告等に関するガイドライン」(内閣府)が改定され、防災情報を、住民のとるべき行動が分かるよう、5段階の警戒レベルを明示して提供するとされました。このことを受け、防災気象情報についても令和元年5月から順次、防災気象情報を発表する際に、どの警戒レベルに相当するかが分かるように明示して提供し住民の自主的な避難行動の判断を支援しています。私たちは今後予測される豪雨災害から身を守るため、これらの情報から適切に判断し、備えていく必要があります。

出典:気象庁HP

国土交通省では、令和3年度の基本方針として、気候変動に伴い、激甚化・頻発化する水害・土砂災害に対し、防災・減災が主流となる社会を目指し、「流域治水」の考え方に基づいて、堤防整備、ダム建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、集水域から氾濫域に渡る流域に関わる全員で水災害対策を推進してます。

今後は、地域一体となって事前防災を行い、いつ発生するか分からない豪雨災害の被害を最小限に抑えるための対策を行っていかなくてはなりません。ここからは豪雨災害において有用となる防災商品をご紹介していきたいと思います。

- ヒロセ補強土株式会社「M1ウォール」

- 三嶋電子株式会社 「河川増水危険警告灯」

- 太陽工業株式会社 「ハイブリッドエアテントマク・クイックシェルター」

- ヒロセ株式会社 「アクアシャッター」

- ヒロセ株式会社 「クロスウェーブ」

- シバタ工業株式会社 「シートプロテクション工法」

ヒロセ補強土株式会社

「M1ウォール」

M1ウォールはパネル組立式の大型ブロックです。

現場でパネルを組み立てて作るため、擁壁の控え長・壁面勾配が自由に選択可能です。部材が軽量でかさばらないため、搬入や置き場の確保も容易です。特注品が無いので、災害時におきましても迅速な対応が可能となります。

三嶋電子株式会社

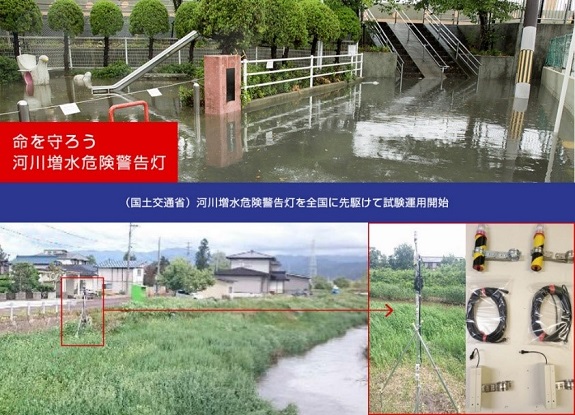

「河川増水危険警告灯」

豪雨による災害が増えています。身近な場所へ簡易に設置でき、近隣の方々が危険を視覚によって察知出来ます。水に反応して発電する水電池を電源として使用し、ポールに固定した水電池の位置まで水が達すると発電を開始。警告灯が点滅して近隣住民に危険を知らせる省エネ警告灯です。

適用事例

▶三嶋電子株式会社ホームページ

▶三嶋電子株式会社その他の災害対策用品の説明はこちら

太陽工業株式会社

「マク・クイックシェルター」

マク・クイックシェルターは、緊急・災害時に素早く簡単に設営できる画期的なハイブリッドエアテントです。災害対策本部や救護所をはじめとする幅広い用途に即応力を発揮いたします。女性を含め誰にでも設営することが出来、例えば、MQ-442-Aの場合、2人の作業で設営時間は5~6分です。

▶太陽工業株式会社ホームページ

ヒロセ株式会社

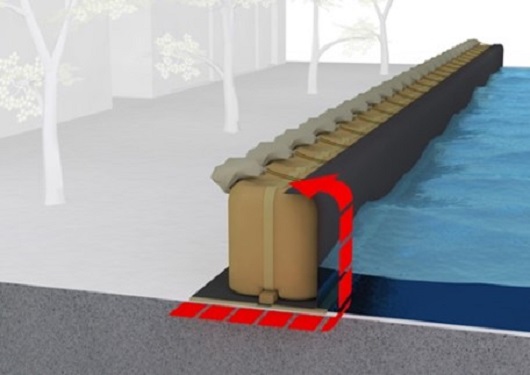

「アクアシャッターf」

近年増え続けるゲリラ豪雨による冠水・浸水から建物を守る雨水対策として注目されている豪雨による膨大な水をシャットアウトする『アクアシャッターf』は浮力を利用し、豪雨による膨大な水を止水します。

建物の玄関部分、駐車場の出入り口、地下街、地下駐車場への入口部分に設置する事で浸水災害から人々や財産を守る事ができます。

▶ヒロセ株式会社「アクアシャッターf」詳しくはこちら

ヒロセ株式会社

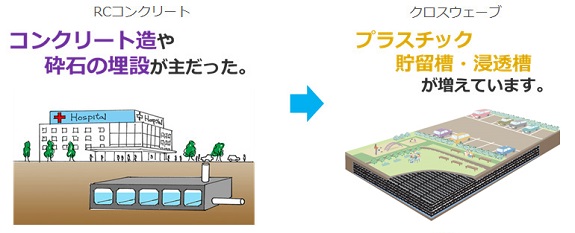

「クロスウェーブ」

再生ポリプロピレン樹脂を使用した製品を交差させながら積層し、遮水シートや透水シートで包み込むことにより、地下に雨水貯留槽や浸透槽を構築する工法です。ゲリラ豪雨による冠水・浸水から建物や街を守る雨水対策として注目されています。

シバタ工業株式会社

「シートプロテクション工法」

標準的な大型土嚢に、遮水シート・不陸調整材・ 押え部材を組み合わせて応急止水堤を構築する水防工法(広域用浸水対策)です。

「薄く軽量なシートで土嚢を包む」というコンセプトは、従来高度な技術が必要 とされた積み土嚢工のプロセスを省力化し、設置コストを削減。簡易構造でありながら、高い浸水対策効果が得られます。

▶シバタ工業株式会社ホームページ

防災・減災・災害復旧に適した商品・工法の提供を通じ、社会インフラのお役に立てればと考えております。

工法検討に関するお悩み相談、提案事例や施工実績のお問い合わせ、商品の説明など、どんなことでもどうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら