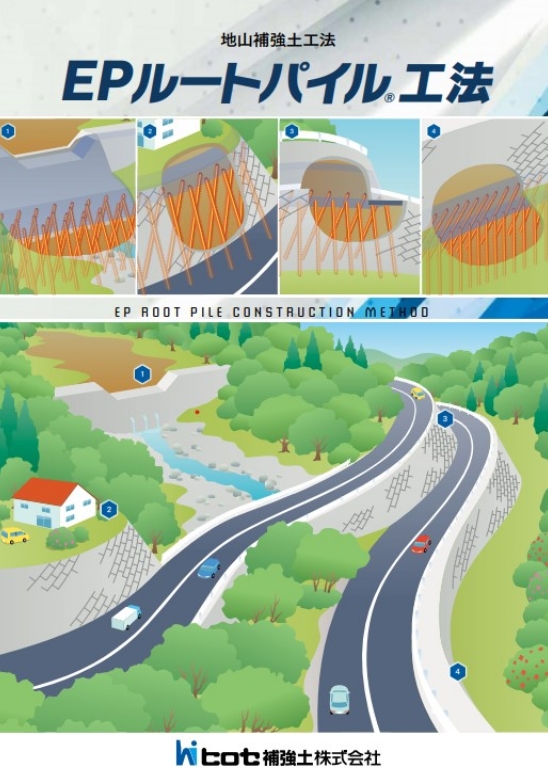

【擁壁補強・擁壁補修工法案内】宅地防災|網状鉄筋挿入工 EPルートパイル

擁壁補強・擁壁補修工法の一つ、網状鉄筋挿入工(EPルートパイル)について解説いたします。

1.擁壁補強工法 網状鉄筋挿入工(EPルートパイル)とは

擁壁補強工法EPルートパイルとは、グラウトのEP(エクスパンション)効果とパイルの網状配置効果により、地山と補強材の一体化をはかる工法です。

東日本大震災や熊本地震の宅地擁壁工事でも高い評価を得ている工法であり、近年既設擁壁補強・地すべり対策・地盤補強における実績が増加しています。

関連ページ

2.宅地擁壁補強でEPルートパイルが採用される理由

近年発生した東日本大震災や熊本地震などの大規模地震により、数多くの宅地擁壁が被災し、今後も起きると予想される災害に備え、事故を未然に防止する予防保全の重要性が高まってます。

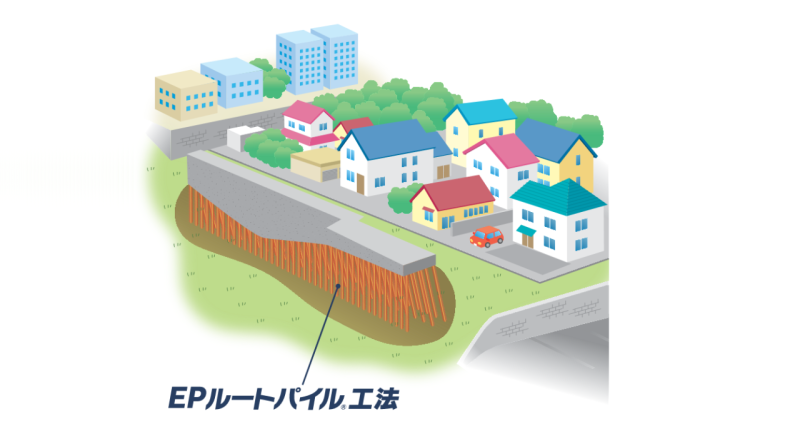

宅地擁壁補強工事では、家屋の間の狭隘な場所や生活道路に面した擁壁、また、補強する際に既設埋設物への影響も考慮する必要があり、様々な限られた制約の中で安全にかつ施工性が良い対策工が求められます。

EPルートパイル工法はこのような制約条件においても、施工性とその補強効果は高く評価され、復旧工事・予防対策工事において数多くご採用され、人々の安全な暮らしを守っています。

また、国交省「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説(3編 復旧編)」の工法選定フローにEPルートパイル工法(=網状鉄筋挿入工法)が記載されており、選定工法の1つとされてます。

関連ページ

>>国土交通省HP/大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説について

3.なぜ狭いスペースで補強工事が可能なのか?

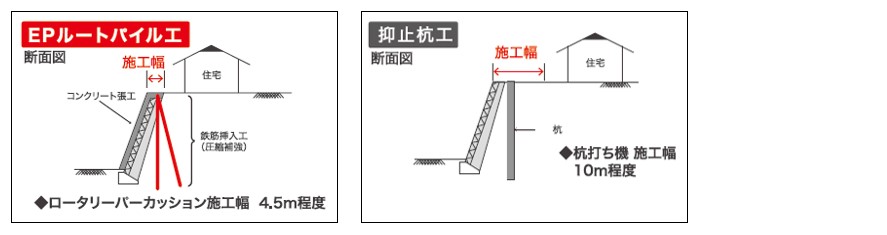

住宅地での施工では、施工スペース及び搬入路が非常に狭いことが多いため、計画地の状況を詳細に確認し、施工可能な対策工法を選定する必要があります。抑止杭工は通常、杭中心から両側に10ⅿ程度の施工幅が必要となります。

一方、EPルートパイル工法は、①圧縮補強(縦打ち補強)が可能であり、さらに、②施工機械が軽量かつ小型であるため、単管足場等を利用して狭いスペースで施工が可能となるため、下記のような現場条件で有利になります。

・個人宅地での施工となるため、施工スペースおよび搬入路が非常に狭い可能性がある場所

・隣地などの周辺地盤への影響に注意する必要がある場所

・既存建築物、既存擁壁などへの影響に注意する必要がある場所

EPルートパイル工法には引張補強・圧縮補強の2種類の補強方法があります。

圧縮補強とは、移動土塊にEPルートパイルを打設することで、パイルに囲まれた補強体(点線部=土とグラウトと芯材の複合体)が構築され、補強体自重・見かけの接地面積により、すべりを抑止し、補強材は主に鉛直に近い⾓度で計画される補強方法のことを言います。

EPルートパイルの施工方法はボーリングマシン(ロータリーパーカッション式)を⽤いた二重管削孔が基本です。地山との空隙が生じないよう,確実に杭体を造成することを重視しています。小型で軽量のため、単管足場で施工ができ、高所や急傾斜面、大型機械が進入できないような場所も柔軟に対応できます。

関連ページ

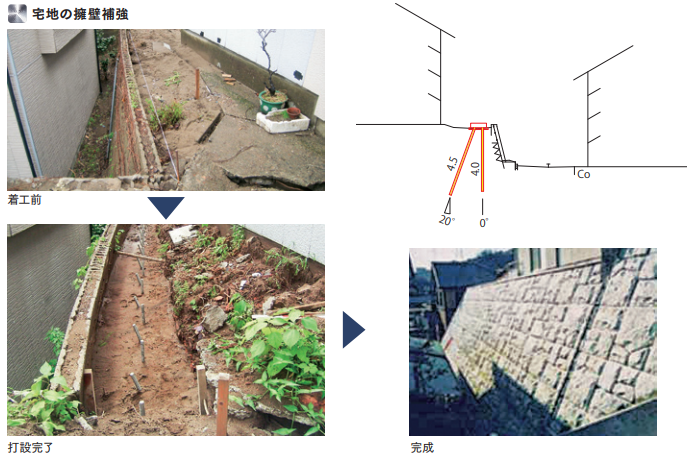

4.EPルートパイルによる宅地復旧事例紹介

EPルートパイルの宅地復旧事例をご紹介します。

EPルートパイルはその他このような活用事例があります

EPルートパイル工法は擁壁補強・修復以外も構造物基礎補強・道路拡幅・法面補強など様々なシーンで導入されています。

>>EPルートパイル工法の活用事例